Maddi y las fronteras, de Edurne Portela (Galaxia Gutenberg) | por Gema Monlleó

“Jo dic, Senyor, l’horror com va ser. Jo dic l’incendi com va ser.”

Gualba, la de mil veus. Eugeni d’Ors

Y llega Edurne Portela con Maddi y las fronteras y vuelve a ponerlo todo gozosamente patas arriba, como ya hizo con sus tres novelas anteriores (Mejor la ausencia, Formas de estar lejos y Los ojos cerrados). Cada una es hija de un mundo distinto, cada una obedece a diferentes razones literarias, cada una se aleja de la “replicación” de “la fórmula” anterior. Admiro profundamente a Portela por ese afán de no-repetición, por esa búsqueda de la(su) literatura en cajones distintos del secreter de la ficción. La coincidencia, la intersección en su obra, es la capacidad de conmover, de arrastrar al lector, desde la empatía, a la compañía de sus personajes, de construir un espacio de convivencia aislado del exterior entre el yo lector y la (habitualmente ella) protagonista.

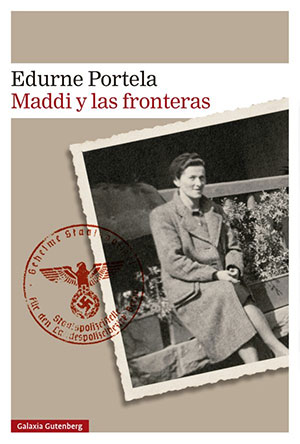

Esto es lo que ha hecho, otra vez, con su Maddi y las fronteras, una biografía ficcionada de Maddi Nicolás, nacida en Oiartzun en 1895, que vivió en el País Vasco francés y que sufrió la invasión alemana de Francia para terminar deportada como presa política (perteneció a la Resistencia) en los campos de exterminio nazis.

Maddi, mujer diferentes nombres (María Josefa Sansberro, de nacimiento; Perul y Nicolás, por matrimonios), es en este libro la Maddi que fue y la que pudo ser, la Maddi de la documentación oficial, de los datos objetivos de archivo (muchos obtenidos tras la insistente búsqueda de su hijo Lucien tras su detención, deportación y muerte), la Maddi mujer de las grandes decisiones (su divorcio ante la negativa familiar, su tesón por sacar adelante un hotel con el que será su marido Louis Nicolás, su papel como murgalari) y de las osadías aparentemente pequeñas que obedecían a sus creencias más íntimas, a su concepción de un mundo que, más que ser, ella quería que fuera.

Como explica Portela en el epílogo, esta novela sobre Maddi describe a su Maddi (la de la autora, ahora también la nuestra), es “una ficción construida a través del archivo, la intuición, la imaginación, muchas lecturas y horas de reflexión”, es una novela con una protagonista real pero de la que no quedan testimonios para saber cómo habló, que nunca escribió un diario desde el que leer su voz, una mujer sin más atributos que los datos de los documentos civiles y religiosos y que fascina (a Portela, a nosotros) por lo que estos datos sugieren de su vida.

Las fronteras de Maddi no son sólo geográficas (el paso natural desde el País Vasco al País Vasco francés) sino también vitales. Maddi cruza las fronteras una y otra vez: cuando se divorcia gracias a las leyes francesas (“a mí en la escuela me enseñaron eso de libertad, igualdad y fraternidad y era (…) tan aplicada que me creí lo que todos somos iguales. ¡Y libres!”); cuando insiste en comulgar pese a que, por su condición de divorciada, el párroco le niega reiteradamente la hostia consagrada (“doy un paso al frente, estiro el cuello y abro un poco la boca, no mucho, el cura sujeta la hostia en el aire con un gesto ridículo, extendiendo el brazo como si se la estuviera ofreciendo a un pájaro que la tiene que coger al vuelo”); cuando su amistad con Louis, dueño del hotel que ella regenta, deriva en un matrimonio empujado por la enfermedad (“esto es un contrato o un seguro de vida, no sé, pero no es un matrimonio cristiano”); cuando atender a una joven que se pone de parto en la puerta del hotel la convierte en madre putativa y, más tarde, en madre legal (“Cojo al crío. No para de llorar. Ssshhh. Lo envuelvo con mi chal. Bajo a la cocina. Desierta. Falta el resto del pan y un queso entero. No puedes ser que se haya ido. No puede ser”); cuando el estraperlo la ayuda a levantar el negocio; cuando, una vez los nazis instalados en el hotel, esconde documentos secretos de la Resistencia bajo el estiércol el gallinero (“Aquí los alemanes siempre están mirando a lo lejos, al cielo, al mar, a la frontera. Pero justo debajo de sus narices, en el gallinero o en la borda, no se pueden ni imaginar lo que escondo”); cuando se convierte en murgalari y cruza y vuelve a cruzar y una vez más y otra las fronteras guiando a compañeros de lucha política evadidos (“una vez que te conviertes en murgalari nunca volverás a ver el territorio de la misma manera. Lo verás con ojos avizores, ojos de noche, de tensión, de fugitiva”); cuando la(su) última frontera la rebasa con el “tren fantasma” (uno de los últimos que salió de Francia tras el desembarco de Normandía) camino de Dachau, Ravensbrück y Sachsenhausen. Maddi es bisagra en sí misma, Maddi es dual, Maddi se adapta, Maddi sabe mantenerse orgullosamente en pie sin perder(se) en su realidad interior, Maddi es el espejo de las que se atreven y la frustración (y el cotilleo) de las que no. Maddi, la que ante un marido que no dejaba de cubrirla de adjetivos descalificativos (fría, beata, seca, bruja, fea, palo tieso, amargada, marimacho, frígida, caballo) puso fin al matrimonio adoptando algunos de ellos a su conveniencia (“gracias a Dios que tenía mis trabajos, por muy malos que fueran, y que nunca tuve que depender económicamente de él. Eso, y no tener hijos, dos grandes aciertos que ante el juez me convertían inmediatamente en mala esposa, mala mujer, mujer inútil”). Maddi, a la que en el pueblo llamaban “la del muslo entretenido”, mientras se secaba voluntariamente por dentro (“no me interesan los hombres. No me interesa el amor. Todo eso hace vulnerables a las mujeres, las somete, las atonta. Es el mayor engaño para quitarnos la capacidad de actuar y pensar por nosotras mismas”).

La historia que narra Portela en Maddi y las fronteras es una historia que trasciende lo particular para ser una historia colectiva. La historia de las mujeres que lucharon por sus derechos individuales en un continuo examen de conciencia a favor de la coherencia (“creo que madre nunca se ha parado a pensar y, si lo hiciera, no sé si saldría espantada de su propio cuerpo”). La historia de las mujeres para las que la maternidad no es el hito ultra romántico en que culmina el amor (“comparo cómo otras madres se relacionaban con sus hijos y en mí hay algo que no encaja, falta un no sé qué, una conexión, una naturalidad… algo que no sé nombrar pero que lo noto yo, lo nota Lucien”). La historia universal de las torturas en las guerras que añaden el adjetivo sexual a las víctimas que son mujeres (“Puñetazos en la espalda, en la cara,m en los pechos, varazos en el culo y en la planta de los pies. Desnuda. Todo el tiempo desnuda. La vara en mi vagina simulando que me iban a violar con ella”). La historia del miedo ancestral ante la locura y la muerte (“¿Quién será la próxima? Tengo terror a ser yo, a perderme dentro de mí, en este vacío inmenso que no puede ser otra cosa que la muerte. La muerte la llevamos dentro y llega el día que se hace presente”). La historia del narrar como salvación, del recuerdo como último ejercicio de estilo para la lucidez (“Me ha costado acabar. Pero miro a mi alrededor y, a pesar de la oscuridad, intuyo sonrisas. Sé que mi relato ha removido recuerdos similares. En unos segundos una de ellas empezará a compartir, se seguirán sumando voces y tal vez así la noche eterna se haga más corta”). La historia de cómo se tambalea la fe ante la barbarie (“Solo te pido que desde ahí arriba nos mires y te apiades de nosotros. No es un milagro lo que te pido, Señor, es un rayo de luz en la cabeza de ese asesino”). La historia de la pérdida de las singularidades humanas en pos de las animales, las del instinto, las del extravío racional (“Es pan caliente. Animales. Histéricas. Nos abalanzamos (…) No paran de hablar. Dónde encontrarán tantas palabras. A mí se me van perdiendo”). La historia de la percepción de la belleza sea lo que sea lo que esta esconda (“Salían de la chimenea unas grandes llamaradas ocre, amarillas, azules, realmente magníficas. He señalado, no sé por qué he sonreído, me han parecido bellas”). La historia de la crueldad, de la oscuridad, del frío, del grito, de la maldad, del odio, de la delación, del sadismo, de la devastación, del éxodo (“miro hacia atrás y somos una oruga gigantesca compuesta de harapos”). Y también la historia del consuelo (“cuando consuelas das parte de ti”), de la valentía (la de Maddi, la de su prima Marie Jeanne, la de Jesusa, la de las enfermeras de la Cruz Roja que se enfrentan a los gerifaltes de la Gestapo…), de la sororidad (María, la madrileña, entregándole a Maddi unos zapatos –“son casi como zapatillas de bailarina, el cuero es suave, está cedido, apenas tiene tacón”– en el tren de la muerte).

Maddi es voz escuchada más que leída. Y una de sus voces más hermosas es la de sus diálogos con Dios. Maddi es creyente pero no beata, Maddi es cristiana con sus votos “tuneados” (su condición de divorciada, otra vez) y encuentra en Dios el interlocutor ideal con el que sincerarse. Maddi cree más en Dios que en los secretos de los hombres y, desde sus contradicciones, habla, y reza, y pide, y ofrece (“Para mí no te pido nada. Bueno, sí, que me conserves fuerte para seguir trabajando y que me protejas cuando ando por los montes. Yo te ofrezco mi amor y hablarte con verdad. Amén”). Maddi, que empieza a perder la fe cuando es deportada (“¿Sabes que hay un cura en el convoy? Por un momento pensé que, estando él, igual te daba por intervenir. Pero luego me acordé de los mártires y sus sacrificios y se me fue la esperanza. No, la verdad es que no tengo nada que decirte”), y que abomina de un Dios antimisericordioso en sus últimos soliloquios, ya enferma, ya derrotada, ya más mortaja viviente que persona (“aquí cada momento no tiene final, el suplicio es eterno en cada instante de dolor eterno, la sed, la sed, esta sed, el terror, los gemidos que no cesan, los aullidos de las que caen, los gritos de las que golpean, los miles de pies que se arrastran por esta gravilla negra (…) Dios, te maldigo cada minuto de este minuto eterno”).

Y es que Maddi, la mujer dura, la combatiente, la que se repone y sigue, la que no contempla el ser vencida porque se mira a sí misma desde dentro y no desde fuera, al final cae. Porque Maddi no es una diosa, es humana. Porque Maddi es una heroína, pero no una súper héroe. “Estoy llorando. No recuerdo la última vez que lloré. No sé si estoy llorando. Noto las lágrimas pero no sollozo ni gimo. Son solo lágrimas. Saco la lengua y toco una, dos. Me gustaría llorar ríos y bebérmelos”. Maddi, la subteniente Nicolás, viuda sin haber catado a su segundo marido, madre de Lucien “pulguita” sin haber parido, anfitriona a la fuerza de los nazis. Maddi, la que se arriesga, la desafiante, la íntegra, la ambiciosa, la inteligente, la tozuda, la que se posiciona de manera instintiva con los vulnerables, la feminista sin saber y/o querer ejercer de tal.

El desdoblamiento Portela-Maddi, la voz de Maddi en primera persona, el ser Maddi desde Portela es, a mi juicio, la mayor dificultad del texto y también su mayor acierto. Portela afirma que ha escrito desde la empatía, desde el ponerse en el lugar de Maddi y apropiarse de su voz, con todas las inseguridades iniciales y el convencimiento de que no había otra forma de hacerlo después. Es así como la investigación, la revisión y contextualización de documentos, convierten el texto en novela y no en biografía histórica. Portela es Maddi y Maddi es Portela. Maddi narra y se narra, Maddi se (nos) desvela a través de diálogos imaginados (que pudieron existir) y de monólogos interiores (que tal vez martillearon su cabeza). Portela es Maddi de la misma forma que Max Porter es Francis Bacon (“He estado un poco perdido. Es tan solo cuestión de morir, al fin», La muerte de Francis Bacon, Literatura Random House, 2022), Alejandro Morellón es La Madeleine à la veilleuse, la Magdalena penitente del cuadro de Georges De La Tour (“Bajo esta luna que se abre / como una llaga con párpados / en esta causa sin origen / en este afecto sin centro / me convoco”, Un dios extranjero, Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, 2022), Begoña Méndez es Eva, Lilith, Thelma, Scartlett o Hari (“Soy Eva y soy Lilit: el anverso y el reverso de una mínima figura execrada”, Autocienciaficción para el fin de la especie, H&O, 2022), y Olalla Castro es Hécuba, Medea, Mary Shelley, Ofelia, Sylvia Plath o Charlotte Brontë en Las escritas ( “He visto como Branwell y mis hermanas tosían hasta morir. Me pregunto si la tuberculosis también es un hogar”, Berenice, 2022). Nuca sabremos cómo fue la verdadera Maddi/María Josefa Sansberro/Perul/Susperregui/Madame Nicolas pero nos enamoramos literariamente (al menos yo) de esta Maddi de Portela.

En Maddi y las fronteras hay tres ecos literarios que me estiraban los hilos de esta historia mientras la leía hasta las suyas. La primera es Irène Némirovsky y su inacabada Suite francesa (Salamandra, 2005), donde muestra el éxodo francés tras la invasión de París en la Segunda Guerra Mundial y en la que, mediante una polifonía de voces, evidencia un abanico de comportamientos, emociones, sentimientos y miedos (“Langelet debería haberse marchado hacía tiempo, pero le tenía demasiado apego a sus viejas costumbres. Retraído y desdeñoso lo único que le gustaba en este mundo era su casa y los objetos esparcidos a su alrededor”). Imposible abstraerse del destino fatal de la autora en el campo de Auschwitz (murió de tifus en una de las enfermerías del abandono, como las que narra Maddi). La otra es Charlotte Delbo, superviviente del mismo campo, que en su trilogía Auschwitz y después relata su experiencia y la de sus doscientas treinta compañeras, de las que sólo sobrevivirían cuarenta y nueve. En sus libros Delbo da voz a las diferentes mujeres que la acompañaron (“Aquell poeta que ens havia promés roses. / Hi haurà roses / pel nostre camí / quan tornem / havia dit (…) / Els poetes veuen més enllà de les coses / i aquest era clarivident / si de roses / no n’hi va a ver / es perquè no vam tornar”) y su narrar podría establecer un diálogo con los últimos días de Maddi, los de las frases cortas, los de los versos no por poesía sino por la línea partida de la que ya apenas puede ni pensar (“estos cuerpos pegados este olor / otra vez no / este destrozo / este cuerpo roto / roto en pedazos minúsculos / microscópicos / cada uno con su propio dolor”). El tercer eco es el de El dolor de Marguerite Duras (LaBreu Edicions, 2019), perteneciente también a la Resistencia francesa, el diario que escribió mientras esperaba el retorno de su marido Robert Antelme de los campos de Buchenwald y de Dachau, la cruda narración de las condiciones físicas en las que regresó (el reverso de la bajada a los infiernos del hambre y la inmundicia de Maddi) y su casi imposible recuperación física y emocional (“s’excusa per ser aquí, reduït a aquesta deixalla”). Némirovsky, Delbo y Duras, tres mujeres. No sé si esta coincidencia es casual u obedece sólo a mis gustos lectores.

Agradezco a Portela la explicitación de que esta es una novela política, fruto de unos hechos que ocurrieron, de unos comportamientos colectivos (la delación, el colaboracionismo) de los que avergonzarnos, y que todavía (impresionante la anécdota de las últimas páginas con “el archivo del saco” de un ayuntamiento vascofrancés) permanecen silenciados por una clase política que infantiliza a sus ciudadanos negándoles el conocimiento y manteniendo, interesadamente, una versión “tranquilizadora” (sic) del pasado reciente. Agradezco párrafos (seguro nada casuales) como los que Louis le lee a Maddi en el periódico acerca de la emigración de los exiliados españoles republicanos y su llegada a Argelès-sur-Mer (“hoy toda la zona apesta. Va a ser imposible usar nuestras playas este verano. La invasión roja ha matado el turismo ya que nuestros clientes internacionales no van a estar dispuestos a tratar con esta sucia horda”), personas hacinadas como bestias en campos para “refugiados”, ¿os suena?. Portela concibe la escritura de esta su Maddi y las fronteras como un lugar donde pueda reposar la memoria de Maddi/María Josefa Sansberro/Perul/Susperregui/Madame Nicolas, como “la tumba que sus asesinos le negaron”, como el sublime acto de empatía literaria con la prisionera “número 62.462 con un triángulo rojo con la S”.

“Imaginar a Maddi es también una forma de activar una memoria antifascista en estos tiempos en los que resuenan ecos del pasado que ella habitó. Escribir y, sobre todo, publicar, es tomar postura y partido.” Yo, sin brizna de duda, tomo postura y partido por Edurne Portela, por su mirada, por su manera de bucear en las historias que escribe, por su literatura.

(*) ”entre el mutismo y el aullido”, verso de José Vidal Valicourt de su poema-río Meseta (El Gaviero Ediciones, 2015).